Den Umsturz planen

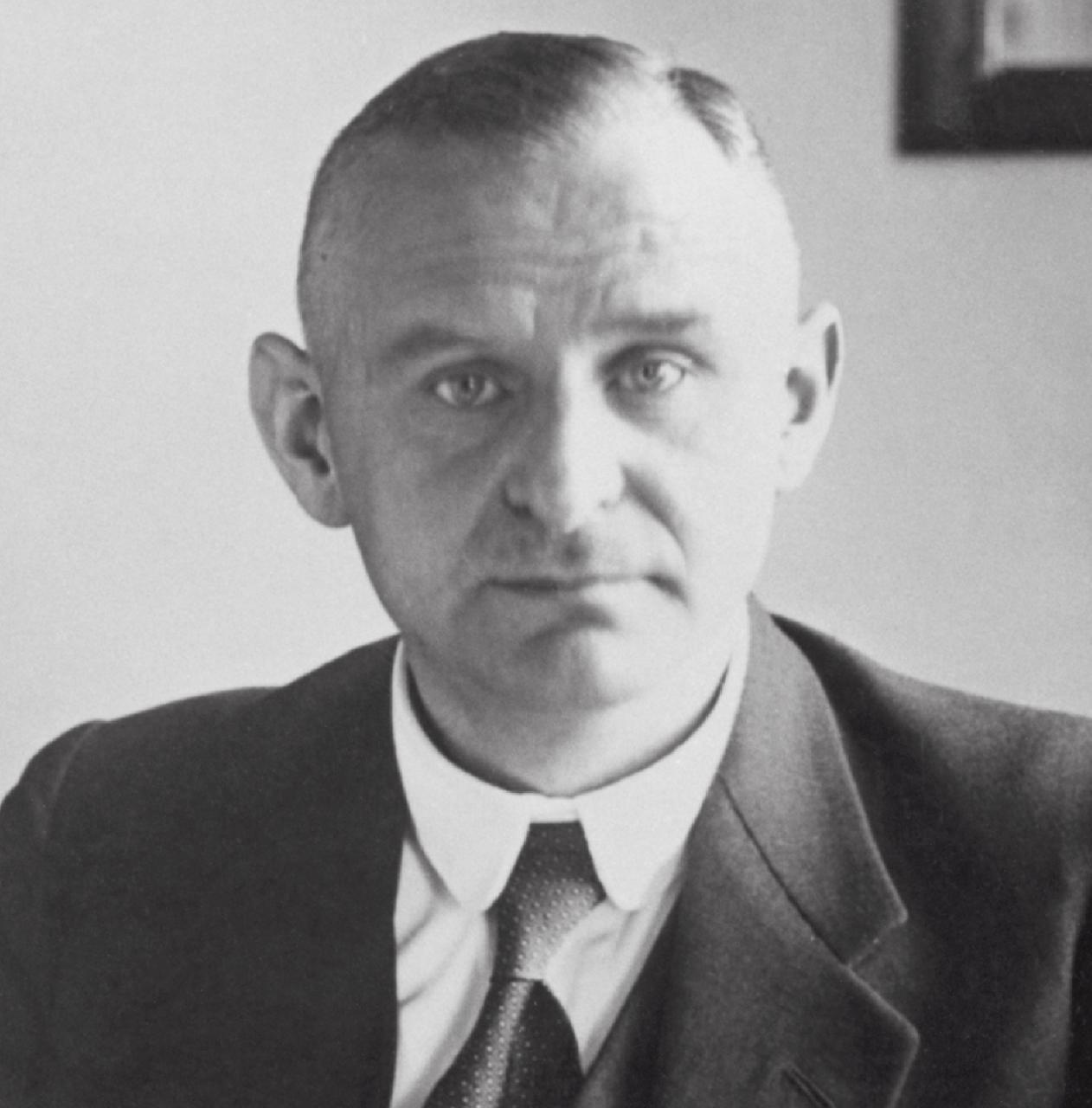

Henning von Tresckow

„Das Attentat auf Hitler muß erfolgen, um jeden Preis. Sollte es nicht gelingen, so muß trotzdem der Staatsstreich versucht werden. Denn es kommt nicht mehr auf den praktischen Zweck an, sondern darauf, daß die deutsche Widerstandsbewegung vor der Welt und vor der Geschichte unter Einsatz des Lebens den entscheidenden Wurf gewagt hat. Alles andere ist daneben gleichgültig.“

Henning von Tresckow meldet sich bereits sechzehnjährig als Freiwilliger und nimmt 1917/18 am Ersten Weltkrieg teil. 1920 verlässt er die Armee und beginnt ein Jura-Studium. Vier Jahre später übernimmt er das väterliche Gut in der Neumark, tritt nach zwei Jahren jedoch erneut in die Reichswehr ein. Tresckow steht der Weimarer Republik zunächst distanziert gegenüber. Er absolviert eine Generalstabsausbildung. Aus seiner Ehe mit Erika von Falkenhayn gehen zwei Töchter und zwei Söhne hervor. Er begrüßt zunächst die Machtübernahme der Nationalsozialisten, distanziert sich aber zunehmend von der Politik Hitlers und stellt sich nach den Novemberpogromen 1938 auf die Seite der entschlossenen Regimegegner. Tresckow, der die Verbindungen des militärischen Widerstands zu Ludwig Beck und Carl Goerdeler festigt, kommt unter den oppositionellen Offizieren eine führende Stellung zu. Er ist der Meinung, man müsse "Hitler wie einen tollen Hund abschießen". Der Anschlag ist für ihn Ausdruck der Notwehr und Folge einer sittlichen Verpflichtung. Es gelingt Tresckow, einige Offizierskameraden zu gewinnen, die bereit sind, das als notwendig erkannte Attentat unter Einsatz ihres Lebens auszuführen. 1939 als Major in die Führung der Heeresgruppe A unter General Gerd von Rundstedt berufen, wird er 1940 Oberstleutnant und als Ia (Erster Generalstabsoffizier) zur Heeresgruppe B versetzt, die 1941 bei den Vorbereitungen für den deutschen Überfall auf die Sowjetunion in Heeresgruppe Mitte umbenannt wird. 1942 zum Oberst im Generalstab befördert, versucht Tresckow seit Mitte 1942 mehrmals, Anschläge auf Hitler zu organisieren, deren Ausführung jedoch immer wieder scheitert. Ende Juli 1943 wird Tresckow in die "Führerreserve" versetzt. Er nutzt die Gelegenheit, zusammen mit Claus Schenk Graf von Stauffenberg in Berlin an den "Walküre"-Plänen für einen Staatsstreich zu arbeiten. Im Herbst 1943 wird Tresckow an den Südabschnitt der Ostfront versetzt und dort Ende November 1943 zum Chef des Stabes der 2. Armee ernannt. Er hält 1944 im Rang eines Generalmajors Kontakt zu den Verschwörern, ohne direkt in die Vorbereitungen des Umsturzversuchs eingreifen zu können. Unmittelbar vor dem Anschlag vom 20. Juli 1944 bestärkt Tresckow Claus von Stauffenberg in dessen Entschluss, den Anschlag auszuführen. Als Henning von Tresckow die Nachricht vom gescheiterten Staatsstreich erhält, setzt er seinem Leben am 21. Juli 1944 an der Hauptkampflinie bei Ostrow ein Ende.

Ermittlungsbericht vom 28. Juli 1944 über die Vorgeschichte des Attentats vom 20. Juli 1944

Familie von Tresckow, von links: Rüdiger, Heidi, Erika, Uta, Henning und Mark von Tresckow

Lagebesprechung beim Stab der Heeresgruppe Mitte an der Ostfront, sechster von links: Oberst i.G. Henning von Tresckow

Henning von Tresckow: Ich bin, der ich war. Texte und Dokumente, hrsg. von Sigrid Grabner und Hendrik Röder, 3. Aufl., Berlin 2005.

Bodo Scheurig: Henning von Tresckow. Oldenburg und Hamburg 1973.

Karl Otmar Freiherr von Aretin: Henning von Tresckow. In: Rudolf Lill/ Heinrich Oberreuter (Hrsg.): 20. Juli. Portraits des Widerstands. Düsseldorf und Wien 1994 (Neuauflage).