Flugblätter verbreiten

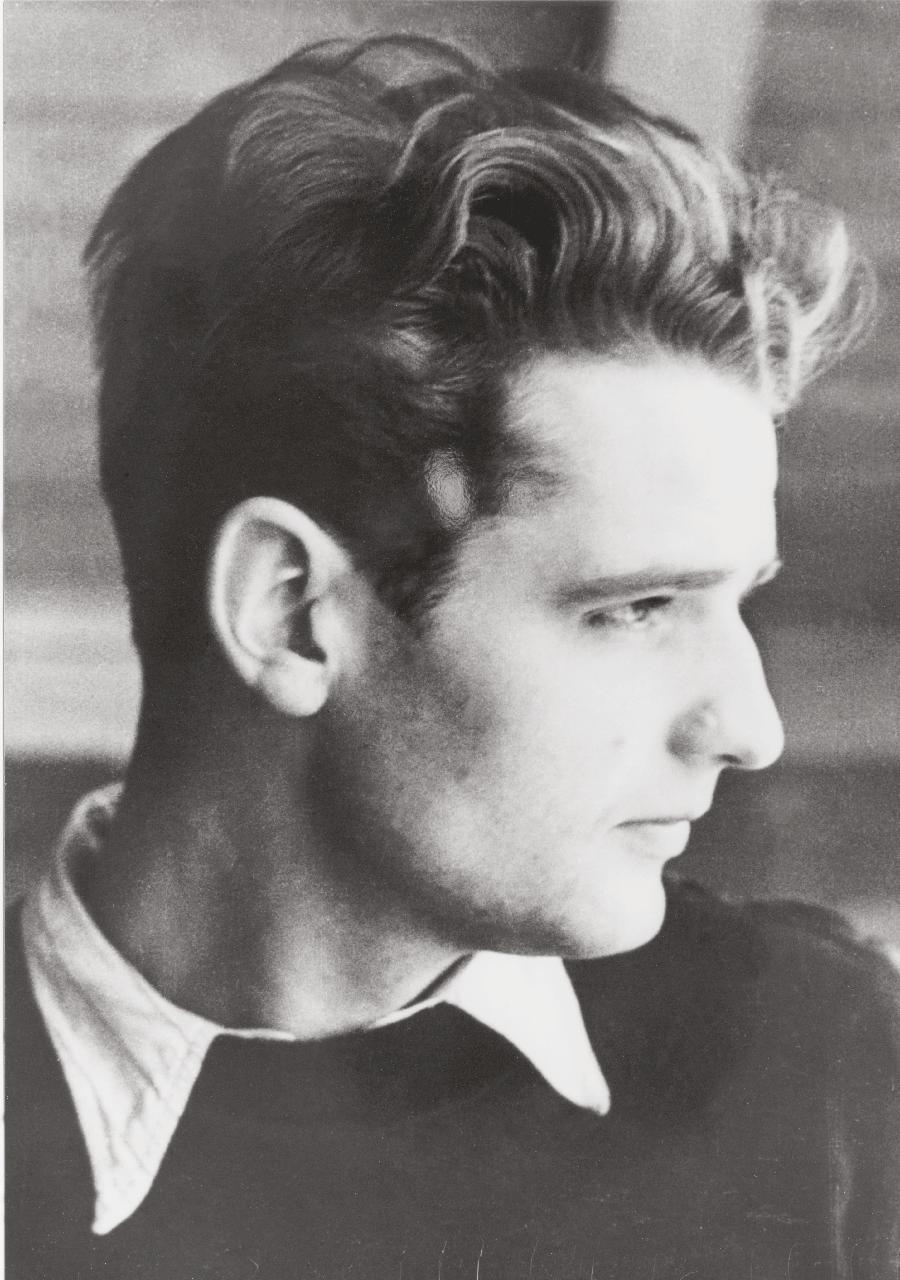

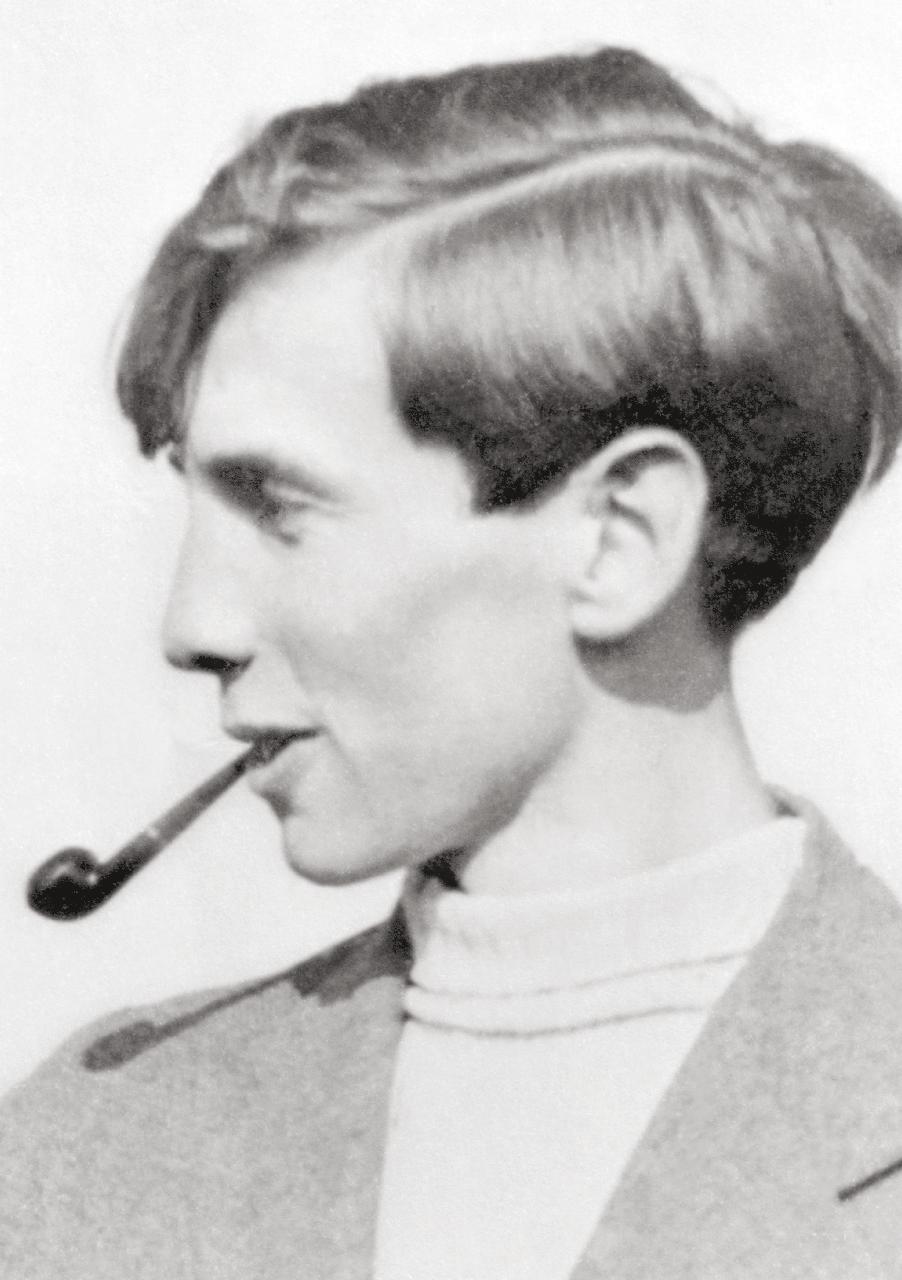

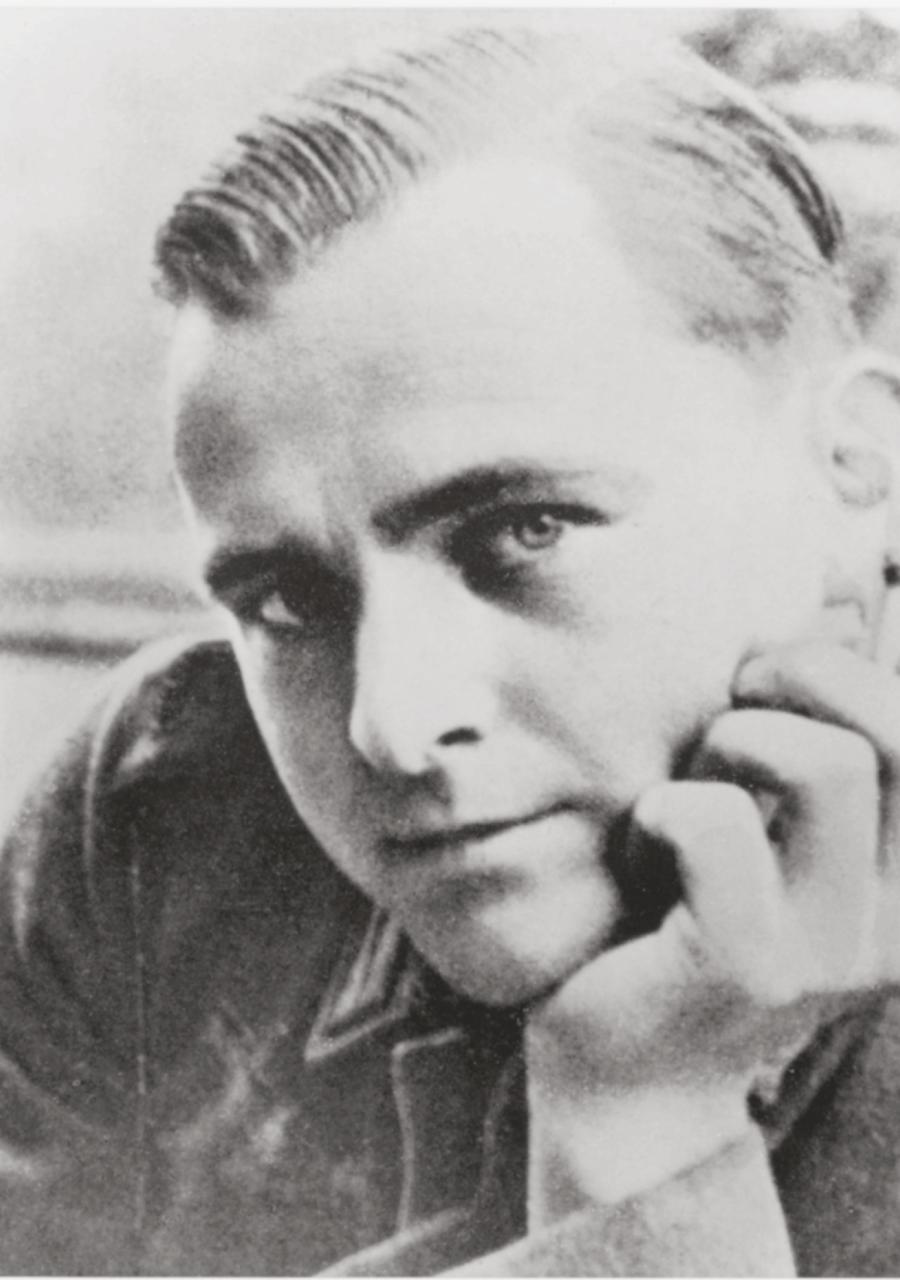

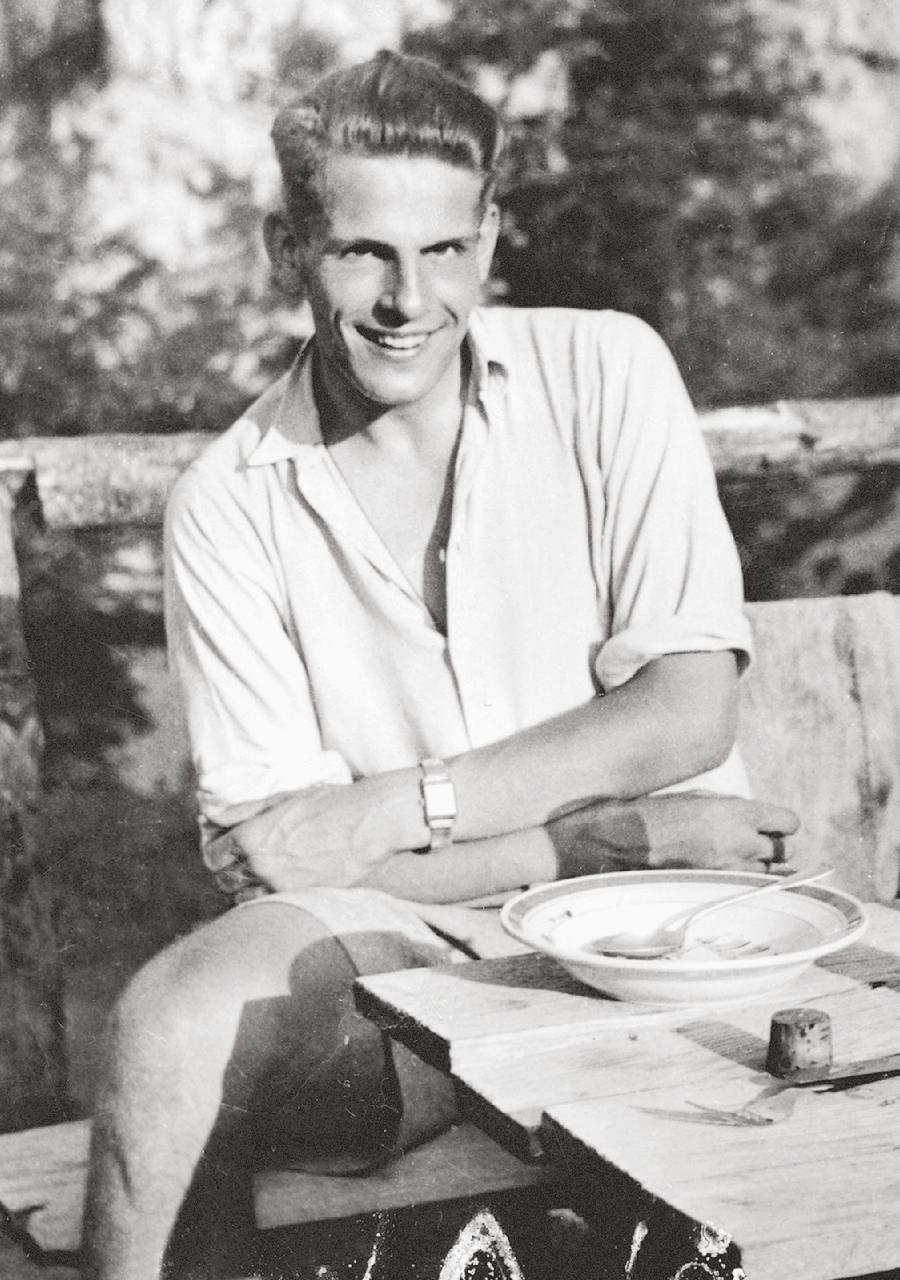

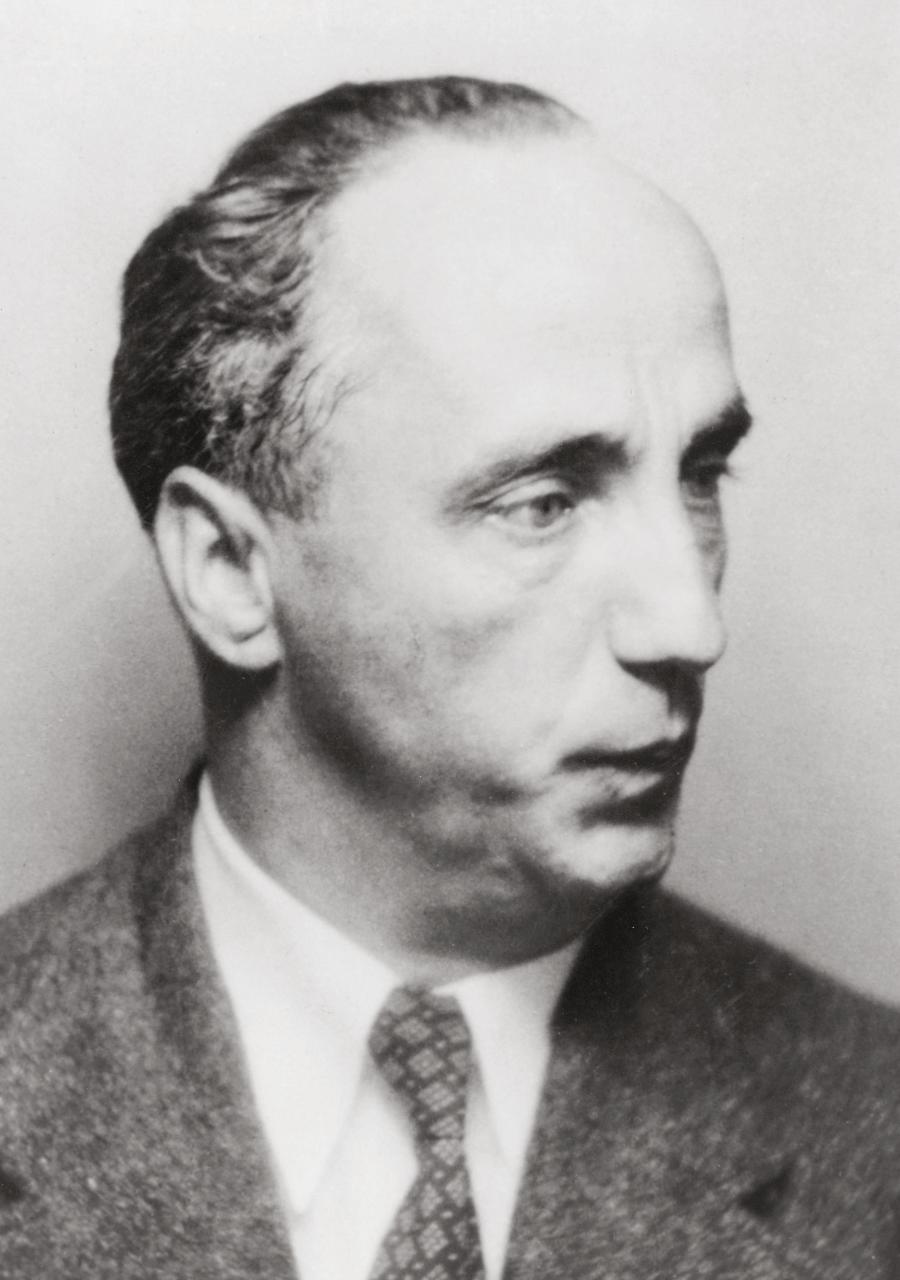

Sophie Scholl

„Manchmal graut mir vor dem Krieg, und alle Hoffnung auf eine bessere Zukunft will mir vergehen. Ich mag gar nicht dran denken, aber es gibt ja bald nichts anderes mehr als Politik, und solange sie so verworren ist und böse, ist es feige, sich von ihr abzuwenden.“

Die 1921 in Forchtenberg/Württemberg geborene Sophie Scholl tritt 1934 in den Bund Deutscher Mädel in der Hitlerjugend ein, wo sie bis zur Gruppenleiterin aufsteigt. Bereits als Schülerin wird sie 1937 wegen des bündischen Engagements ihres Bruders Hans von der Gestapo vernommen. Seit dieser Zeit distanziert sie sich radikal vom Nationalsozialismus. Nach dem Abitur im März 1940 macht sie eine Ausbildung zur Kindergärtnerin und beginnt nach dem Arbeits- und Kriegshilfsdienst im Mai 1942 in München das Studium der Biologie und Philosophie. Dabei kommt sie durch ihren Bruder Hans auch mit dem katholischen Publizisten Carl Muth zusammen, der beide ebenso beeinflusst wie der Hochschullehrer Kurt Huber. Im August und September 1942 muss Sophie Scholl vier Wochen Kriegshilfsdienst leisten und in einem Ulmer Rüstungsbetrieb arbeiten. Im Januar 1943 wirkt sie an der Herstellung und Verbreitung des fünften Flugblattes der Weißen Rose mit. Das sechste Flugblatt ist nach einem Entwurf von Kurt Huber von ihren Freunden bereits vervielfältigt worden, als sie am 15. Februar 1943 aus Ulm nach München zurückkehrt. Dieses Flugblatt wird von den Geschwistern Scholl am 18. Februar 1943 in der Münchener Universität ausgelegt und auch in den Lichthof geworfen. Sophie und Hans Scholl werden noch in der Universität festgenommen, am 22. Februar 1943 vom "Volksgerichtshof" unter Roland Freisler zum Tode verurteilt und am selben Tag im Strafgefängnis München-Stadelheim ermordet.

Umschrift des Tagebucheintrages von Sophie Scholl über Krieg und Glaube, 9. August 1942

Barbara Beuys: Sophie Scholl. Biographie, München 2010.

Hans und Sophie Scholl: Briefe und Aufzeichnungen, hrsg. von Inge Jens, Frankfurt am Main 1984.

Richard Hanser: Deutschland zuliebe. Leben und Sterben der Geschwister Scholl. Die Geschichte der Weißen Rose, München 1982.

Sophie Scholl und die Weiße Rose bei der Bundeszentrale für politische Bildung: bpb.de

Auszüge aus den Verhörprotokollen von Sophie Scholl: bpb.de

Die Weiße Rose Stiftung e.V.: weisse-rose-stiftung.de

Ulmer Denk Stätte Weiße Rose: vh-ulm.de

Weiterführende Links zur Weißen Rose: dmoz.org